Le revêtement de pierre

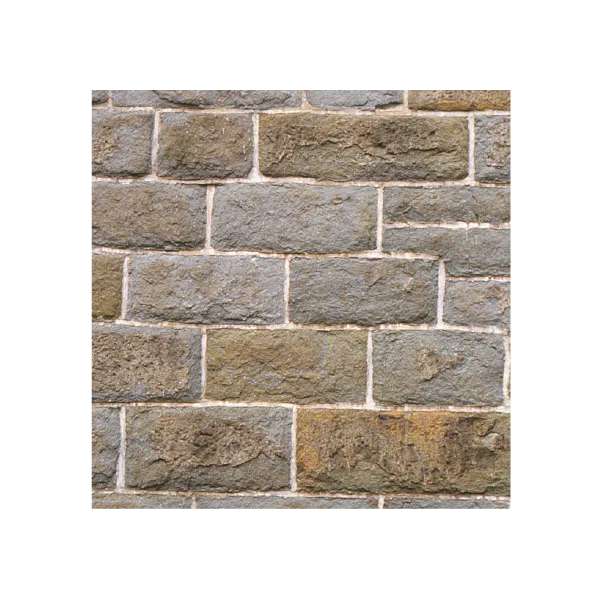

Dès les débuts de la Nouvelle-France, les constructeurs ont bâti en pierre suivant ainsi les connaissances et les façons de faire acquises en France, leur pays d’origine. Ils utilisaient la pierre qui se trouvait sur le lieu ou à proximité du site en construction. L’emploi de la pierre des champs est donc fréquent dans beaucoup de bâtiments datant du XVIIe et XVIIIe siècle. Avec l’exploitation de carrières, l’emploi de certains types de pierre a varié d’une région à l’autre. L’usage de la pierre était garant de qualité et durabilité que ce soit en campagne ou dans les grandes villes.

L’abondance du bois dans le pays et le constat assez rapide que les hivers rigoureux ici obligeaient à protéger la maçonnerie (elle devait être crépie afin de protéger la fragilité du mortier de chaux exposé aux cycles de gel et dégel) ont amené une modification substantielle de la façon de construire. Les bâtisseurs ont eu progressivement recours à l’utilisation de grosses pièces de bois pour construire le carré des bâtiments. Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui une grande proportion des plus anciennes constructions au Québec est en pierre.

Au milieu du XIXe siècle, la découverte du ciment qui, mêlé à la chaux et aux agrégats améliorait la résistance des mortiers, a provoqué encore bien d’autres changements dans la façon de construire.

Appareillage

Les maçons ont en tout temps respecté certaines façons d’appareiller les pierres entre elles et de les disposer suivant un patron déterminé afin d’assurer à la maçonnerie l’apparence et la solidité requises. L’expérience propre du maçon, ses connaissances, la nature et la qualité des matériaux ainsi que le souci esthétique du constructeur déterminaient l’appareillage à mettre en œuvre. Cet agencement des pierres témoigne tout autant de la modestie d’une construction rurale que du prestige de l’édifice public et reflète ainsi l’évolution socioculturelle d’une société.

Les devis anciens précisent habituellement au constructeur de l’époque la nature des matériaux à utiliser et la façon de les agencer. Dès les débuts, on utilise de préférence les matériaux locaux, sauf si le choix du concepteur se porte par exemple sur une pierre d’importation dont la couleur et la texture accentueront l’effet recherché.

Un mur de maçonnerie se compose habituellement de deux revêtements ou parements et d’une fourrure ou blocage. Par blocage, on entend que les pierres de grosseurs différentes sont jetées pêle-mêle entre les deux revêtements et noyées dans le mortier, sans souci de les appareiller dans un ordre déterminé. On retrouve parfois une maçonnerie en profondeur, sans fourrure, où les pierres taillées font toute l’épaisseur du mur ou s’imbriquent entre elles de manière à ne laisser aucun passage libre qui demanderait alors un remplissage à la façon d’un blocage.

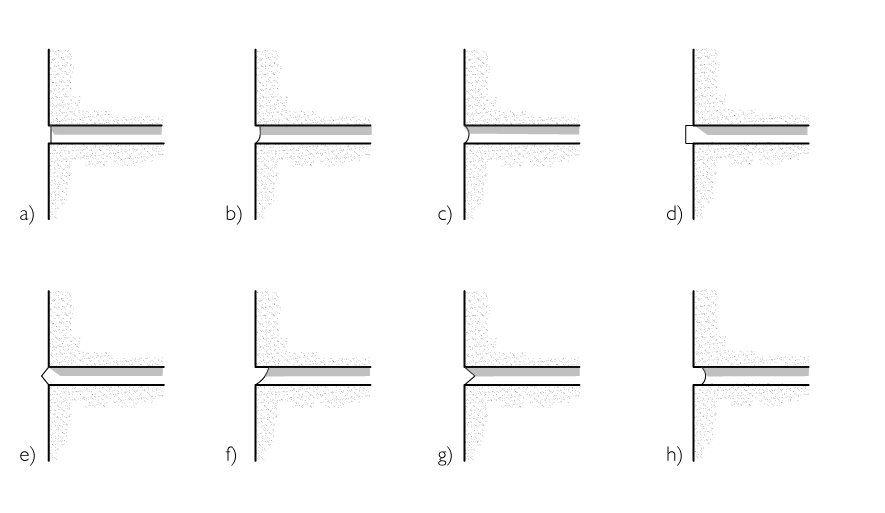

Aux différents appareillages, formes et tailles des pierres correspondent différents types de joints qui accentueront plus ou moins l’arrangement des pierres entre elles (Figure 1).

On peut retrouver sur un même édifice plusieurs appareillages pour des raisons esthétiques ou pour en souligner les grandes lignes de composition. Le chaînage d’angle, par exemple, qui vise à renforcer structurellement l’angle du bâtiment, en affirme visuellement la verticalité, tout en dégageant une impression de force et de solidité.

La jambe, le cordon et le bandeau, autres éléments de décor, rappellent le cloisonnement intérieur de l’édifice et expriment l’harmonie et la symétrie de la composition architecturale. Parfois, l’appareil du soubassement différera également du reste du mur par les dimensions de ses éléments, par sa couleur et sa texture.

Il demeure difficile de dater un appareillage ou un patron de maçonnerie considérant que tous les patrons ont été utilisés à travers le temps. Cependant, selon les époques, on reconnait certaines préférences ou selon l’importance du bâtiment construit : la taille de la pierre demeurant une opération longue et coûteuse, certains propriétaires mieux fortunés préféraient bâtir suivant certains patrons exigeant plus de ressources et davantage d’ouvriers expérimentés. Certes, une étude comparée de l’appareillage de bâtiments de différentes natures et de différentes époques, combinée aux données sur le type de pierre, la nature de sa taille et de sa finition de même que sur la composition du mortier, faciliterait l’identification et le repérage de structures de différentes époques. Certaines constatations effectuées à ce jour permettent par exemple d’attribuer certaines tailles de pierre au Régime français et d’autres à des époques différentes. De même, l’analyse de mortiers anciens nous a appris qu’ils n’étaient composés, au XVIIIe siècle, que de sable et de chaux et que leur résistance à la compression atteignait environ 400 livres au pouce carré, comparativement à plus de 200 aujourd’hui.

Les patrons de maçonnerie

La nature, le type de pierre et sa taille déterminent les différentes possibilités d’agencement. Les principaux patrons de maçonnerie de pierre sont :

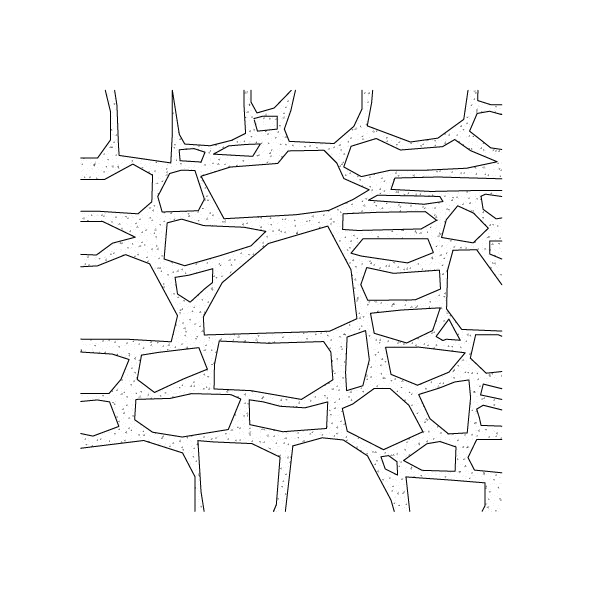

- Appareil irrégulier (Figure 2) : Ce type d’agencement regroupe des pierres de grosseurs variables, de formes irrégulières, disposées librement sans alignement ni régularité. Cette maçonnerie, moins coûteuse, sera habituellement crépie ou protégée d’un déclin de bois, par exemple.

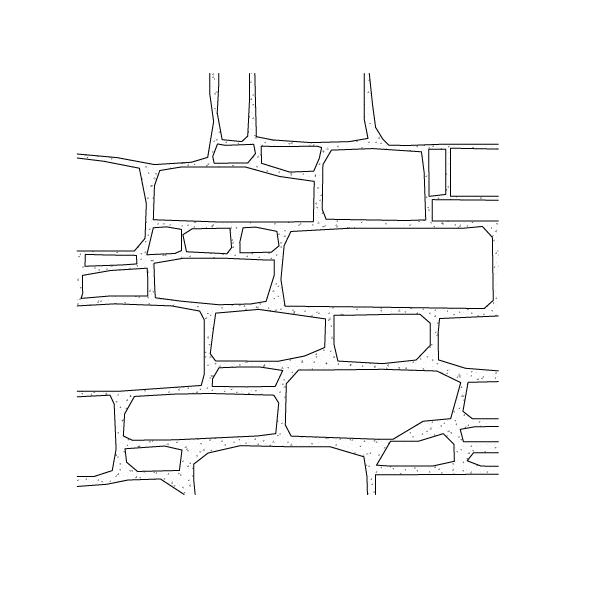

- Appareil assisé (Figure 3) : Les pierres de grosseurs variables sont disposées en assises, c’est-à-dire qu’elles sont ébauchées ou équarries et placées d’aplomb librement, sans arrangement ni ordre particulier.

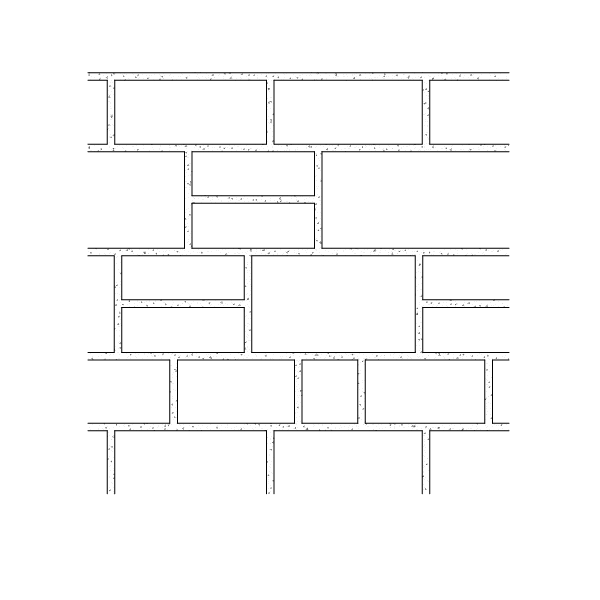

- Appareil réglé (Figure 4) : Ce modèle identifie les pierres alignées et disposées par assises de hauteurs variables où les pierres d’une même assise ont plus ou moins la même hauteur.

- Appareil à alternance d’assises régulières (Figure 5) : La hauteur des assises de ce modèle varie en alternance; cette alternance le distingue de l’appareil réglé.

- Appareil à assises régulières (Figure 6) : Les pierres taillées de longueurs variables sont ici disposées par assises ayant plus ou moins la même hauteur.

- Appareil régulier (Figure 7) : Les pierres de cet appareil ont la même longueur et les assises sont régulières.

Quel que soit l’appareillage, on dispose les pierres à plat ou de champ (si la structure morphologique de la pierre le permet), suivant leur lit ou en délit. On dit ainsi qu’une pierre posée sur son lit est assise sur un de ses lits de carrière alors qu’une pierre en délit est assise de manière à ce que ses lits de carrière soient verticaux. Une pierre posée en carreau présentera en apparence sa plus grande dimension, alors qu’une pierre en boutisse présentera un de ses bouts en parement. Pour identifier un patron de maçonnerie, il faudra donc tenir compte des cinq aspects suivants : la forme et le type de pierre, la taille et la finition de surface de la pierre, l’alignement des pierres, la régularité des assises, le type et l’épaisseur du joint. Les types de joints demeurent étroitement liés aux types d’appareils utilisés et au travail particulier de la taille des pierres.

Matériaux

Dans la région de Québec, on utilisa très tôt la pierre noire schisteuse et calcaire du Cap, la pierre calcaire de Beauport et de Château-Richer, le grès verdâtre de Sillery et Cap-Rouge, la pierre grise de Montréal : un calcaire extrait des formations géologiques de Chazy et de Trenton (plus de 60 carrières approvisionnaient Montréal en pierre grise au début du XXe siècle). La plupart des carrières exploitées aux XVIIIe et XIXe siècles ont été fermées à la suite du développement et de l’expansion des villes. Cependant, de nouvelles carrières ouvertes au XXe siècle produisent aujourd’hui des pierres semblables, en ce qui regarde les types et la qualité, à celles qu’on utilisait anciennement. Ainsi en est-il, à titre d’exemple, des carrières de la région de St-Marc-des-Carrières ou celles situées en Estrie. Le gouvernement du Québec publie sur WEB une liste à jour des carrières aujourd’hui actives. En ce qui a trait à la taille des pierres, on distingue ainsi le travail réalisé pour les façonner :

- Les moellons bruts sont tels qu’extraits de la carrière;

- Les moellons ébauchés sont équarris grossièrement pour en faciliter la pose;

- Les moellons équarris ont été aplanis sur chacune des faces;

- Les pierres de taille sont impeccablement droites. Les faces lisses sont géométriquement perpendiculaires sans aucune déclivité ni aspérité;

- Certaines pierres de taille ont reçu une finition de surface : on dira alors pierres de taille bouchardées, ciselées, à ciselures relevées aux arêtes, rustiques, layées, hachées, piquées, etc. selon la technique utilisée par le tailleur de pierre.

Une autre fiche traitera des différents outils utilisés et de leurs effets sur l’apparence et la finition des pierres.

Problèmes les plus fréquents

- Des pierres dégradées ayant été posées en délit ou détériorées sous l’action répétée des cycles de gel et de dégel, ou suite à une usure prématurée due aux sels de déglaçage; les joints de mortier sont érodés sous l’action du vent, de la pluie et des agents polluants présents dans l’air, des cycles répétés de gel et de dégel qui provoquent une dislocation partielle ou totale des murs;

- Des mouvements du sol entraînent des tassements partiels du mur de maçonnerie et des fissurations du parement;

- Le gel et le dégel ont provoqué au fil du temps des mouvements répétés d’expansion et de contraction et ont miné l’adhérence entre les éléments de maçonnerie;

- Une mauvaise conception de l’ouvrage peut provoquer des problèmes, par exemple : un profil des joints qui repousse mal l’eau; un mortier, trop dur qui encaisse mal les mouvements d’expansion et de contraction ; ou un mortier trop tendre, qui se défait sous l’action des intempéries;

- Des gouttières qui fonctionnent mal (Figure 8), des solins défectueux, etc. peuvent aussi entraîner l’infiltration d’eau (Figure 9) dans la maçonnerie et sa détérioration; la croissance de microvégétation qui détériore la maçonnerie. Cette microvégétation est causée par des dépôts polluants (suie, substances goudronneuses, monoxyde et dioxyde de carbone, anhydride sulfureux des oxydes d’azote et divers composés organiques) qui créent un climat humide qui active la réaction avec la maçonnerie;

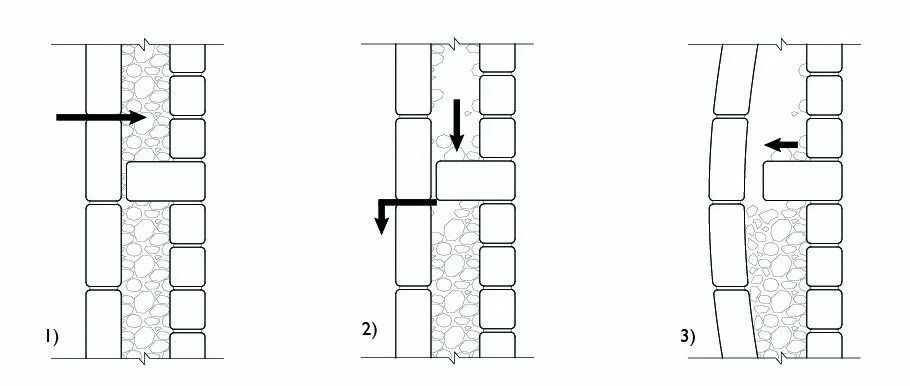

- Bombement ou déversement du mur dû à une infiltration d’eau (Figure 10).

Solutions et méthodes d’intervention

Suivant l’état de désordre de la maçonnerie, les interventions peuvent être mineures afin de corriger ici et là certaines déficiences constatées, ou exiger des travaux plus importants.

Ainsi, on remplacera des pierres détériorées par des pierres de nature, de finition et de dimensions similaires à celles à remplacer; on reprendra des joints partiellement dégradés, par exemple au bas des murs plus assujettis aux sels de déglaçage, en refaisant des joints de manière similaire avec un mortier de texture et de couleur semblables. Quant aux travaux d’importance, ils se résument ainsi :

1. Le rejointement de la maçonnerie :

- Évider les joints de tout le matériel lâche, sur une profondeur d’environ 3 pouces;

- Nettoyer les joints avec un jet d’air sous pression;

- Remplir à nouveau à l’aide d’un mortier, de préférence avec une proportion de chaux (par exemple, 5 parties de sable, 1 partie de ciment et 2 parties de chaux);

- Ou, utiliser un mortier composé des mêmes ingrédients que le mortier original suite à son analyse avec la collaboration d’un laboratoire; s’assurer que les reprises des joints s’harmonisent en couleur et en texture avec le mortier original;

- Crépir ou chauler la maçonnerie selon sa nature et ses caractéristiques historiques.

2. Le nettoyage de la maçonnerie :

À la faveur de travaux de rénovation ou de restauration, on peut souhaiter redonner à une maçonnerie sa couleur ou son éclat primitif et combattre par la même occasion sa détérioration physique. Le nettoyage de la maçonnerie demeure toutefois une opération délicate, certains produits utilisés pour ce nettoyage pouvant causer des problèmes de santé ou de la pollution.

Nettoyage à l’eau

Ce procédé très accessible présente peu de risques. L’eau ramollit et soulève la saleté qu’il suffit ensuite de rincer, avec ou sans brossage manuel.

- Travailler avec un jet d’eau à une pression convenant aux matériaux. Éviter une pression élevée qui affecterait par abrasion la solidité d’une maçonnerie tendre, poreuse ou détériorée.

- Limiter la durée des arrosages afin d’éviter une pénétration excessive de l’eau à l’intérieur de la maçonnerie.

- Exécuter les travaux de nettoyage à l’eau durant la belle saison pour éviter que la grande quantité d’eau impliquée ne gèle en surface ou à l’intérieur de la maçonnerie.

- Utiliser le nettoyage à la vapeur, surtout pour les parties plus travaillées ou sculptées. Cette méthode a l’avantage de diminuer les risques de pénétration d’eau dans la maçonnerie. Attention : le nettoyage à la vapeur nécessite un équipement important et comporte un risque de brûlures.

Certaines compagnies se spécialisent dans le nettoyage des maçonneries de pierre ou de brique et il ne faut pas hésiter à faire appel à elles.

Nettoyage avec détergents et solutions chimiques

Certaines saletés tenaces ou de nature particulière, par exemple des graffitis, demandent l’utilisation de détergents industriels ou de solutions chimiques qui facilitent le nettoyage et en accélèrent le processus. En toutes circonstances, il faut demander l’avis d’un professionnel avant de recourir à ces procédés plus puissants. Les produits chimiques, acides ou alcalins réagissent avec la saleté, la dissolvent, la dégagent ou la libèrent de la surface de la maçonnerie. Un nettoyage approprié devrait conserver toutes les marques de l’outil utilisé pour la taille de la pierre : ces marques témoignent de l’âge et de l’histoire du bâtiment.

- Mouiller au préalable la maçonnerie.

- Appliquer la solution à l’aide d’une brosse ou d’un système de vaporisation à basse pression.

- Rincer en arrosant abondamment la surface nettoyée à l’aide d’un jet d’eau dont la pression variera selon les difficultés. Effectuer ce rinçage du haut vers le bas.

- La réaction chimique implique la formation de sous-produits qu’il est essentiel de bien laver. Ce phénomène des sous-produits de la réaction chimique ne doit pas être négligé : ces derniers risquent de se cristalliser à l’intérieur de la maçonnerie et d’apparaître sous forme d’efflorescence sur la surface du mur.

- Pour nettoyer le granit, le grès ou la brique, utiliser des solutions acides dont les acides hydro-fluoriques ou phosphoriques.

- Pour des maçonneries de calcaire, utilisez des solutions alcalines, tel l’hydroxyde de sodium, de potassium ou d’ammonium.

Nettoyage par traitements abrasifs

Le procédé consiste à diriger contre la maçonnerie un jet d’air sous pression contenant de fines particules d’agrégats. Le sable était l’agrégat le plus fréquemment employé comme abrasif. Ses effets dévastateurs sur la maçonnerie ont entraîné l’utilisation de procédés moins agressifs comme les coquilles de noix, le verre recyclé, etc. afin de minimiser la détérioration du calcin, cette couche de protection naturelle de la pierre. Cette méthode comporte des limites critiques et demande une exécution délicate. Comme il n’y a aucune démarcation entre la saleté et la maçonnerie, il faut éviter de nos jours l’emploi du jet de sable qui enlève tout autant une mince couche de pierre, de brique ou une partie du mortier que la saleté elle-même, affaiblissant ainsi le mur et donnant encore plus de prise à l’humidité, en plus de nuire à son apparence. Un nettoyage au jet de sable doit presque obligatoirement être suivi d’un rejointoiement des briques ou des pierres, et cette opération sera d’autant plus difficile que les arrêtes des pierres ont été émoussées.

Conseils

La pierre est un élément naturel et, à ce titre, elle risque tout autant d’être endommagée que la brique par le jet de sable. Elle subit aussi une altération du fait que sa texture naturelle est modifiée et que les détails de sa surface sont adoucis ou effacés. Le caractère original de l’immeuble s’en trouvera sûrement amoindri, mais surtout, la nouvelle surface retiendra d’autres poussières et agents de pollution qui provoqueront une dégradation encore plus rapide du mur. Aussi, faut-il proscrire le jet de sable et avoir plutôt recours à des méthodes et des matériaux moins agressifs et qui entraînent un minimum de changement à l’apparence et à la texture de la pierre.

Bibliographie

- FEILDEN, B. M.,1982, Conservation of Historic Buildings. Londres, Butterworths.

- FRAM, M., 1993, Conserver, un savoir-faire. Le manuel de la Fondation du patrimoine ontarien sur les théories et les pratiques de la conservation architecturale. Toronto, Stoddart Publishing.

- GRAHAM, F.D. et T.J. EMERY, 1924, Masons and Builders Guides. New York, Theo. Audel & Co.

- LAURENT, J.-M., 1994, Restauration des façades en pierre de taille. Paris, Eyrolles.

- LONDON, M. et D. BUMBARU, 1984, Maçonnerie traditionnelle. Montréal, Héritage Montréal, coll. Guide technique.

- MCKEE, H. J., 1973, Introduction to Early American Masonry, Stone, Mortar and Plaster. New York, The National Trust for Historic Preservation, Columbia University, coll. Series on the Technology of Early American Building.

- VARIN, F., 1984, « Les patrons de maçonnerie », Continuité, 23 : 29-32. Disponible sur : https://id.erudit.org/iderudit/18757a (consulté le 2/07/2023).

- VARIN, F., 1983, « Le nettoyage de la maçonnerie », Continuité, 18 : 28-31. Disponible sur : https://id.erudit.org/iderudit/18290ac : (consulté le 2/07/2023).